Con il debutto in prima nazionale di “Edipo Re” nel Teatro romano di Ostia antica il 2 luglio, Luca De Fusco compie un’operazione più che artisticamente seducente, firma una messa in scena necessaria. “Edipo Re”, già considerato da Aristotele, che ha fissato le basi del teatro di ogni tempo, l’esempio per eccellenza di tragedia è un’opera capace di condurre lo spettatore al cospetto del destino e delle infinite leggi che superano la logica e governano le nostre vite. Nel cuore della tragedia di Sofocle si intrecciano due tematiche centrali: da un lato il pericolo che la conoscenza può rappresentare per l’individuo e dall’altro la fragile condizione umana, incapace di sottrarsi al destino e al caso. Leggendo tra le pieghe delle parole, il testo interroga sul valore di un’altra forma di conoscenza, cui si accede attraverso il sentimento e l’ascolto delle voci interiori, che spesso si traducono in presagio.

Regia e attori restituiscono la pluridimensionalità della tragedia

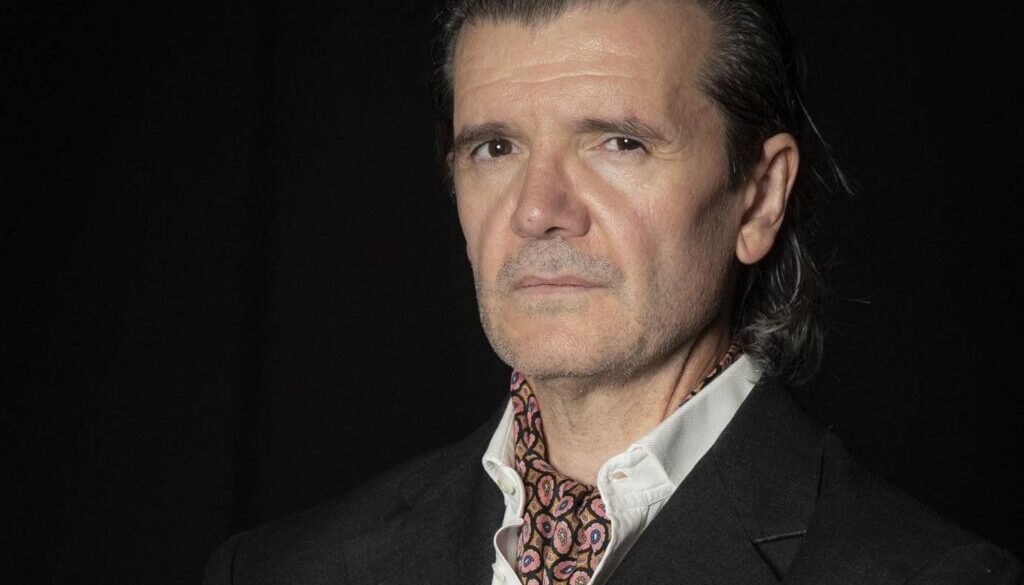

Per comprendere nel profondo l’opera di Sofocle occorre ricordare che, sempre secondo Aristotele, questa tragedia è esempio per eccellenza della catarsi, ossia del processo di immedesimazione nei dolori del protagonista per apprendere una lezione e purificarsi emotivamente e spiritualmente. Perché il teatro possa espletare il suo potere catartico è necessario, dunque, che il pubblico abbia la possibilità, superando tempo e latitudine, di riconoscersi nei personaggi, grazie al valore del testo e alla sapienza della regia. Luca De Fusco, pur conferendo una grande caratterizzazione autoriale alla sua regia è riuscito in un compito arduo, ma imprescindibile: rispettare il testo e l’impianto tragico del grande teatro greco. Solo così parole capitali di Sofocle, quali “sei mortale, non chiamare felice nessuno” hanno potuto innalzarsi potenti sui resti millenari di Ostia antica e scuotere con altrettanta forza il cuore degli spettatori. Se la traduzione di Gianni Garrera ha offerto un testo vibrante e potente, la messa in scena di De Fusco ha ricomposto la frattura esistente tra regista e testo, riuscendo nel compito più difficile: conferire identità e mettersi al servizio dell’opera. “Rivendico da tempo- dice Luca De Fusco – un ridimensionamento della figura del regista che da autore deve, a mio modesto avviso, tornare ad essere interprete. Ma se è giusto tornare al testo è anche vero che non esiste una tradizione interpretativa autentica della tragedia greca. A quel che sappiamo i testi che ci sono rimasti sono vagamente assimilabili a libretti d’opera senza musica. Quando si fa la regia di un testo di drammaturgia antica si parte dall’anno zero. Inoltre, l’enorme vastità dei temi di questo capolavoro dell’umanità comporta necessariamente dei tradimenti. Uscendo da una pandemia si può passare dal tema sociale della peste a quello girardiano del capro espiatorio. Io ho scelto la strada della metafora della conoscenza”.

Altro ottimo risultato di coesione narrativa e tecnologia al servizio dell’attore, è stata la scenografia dominata da un grande schermo su cui compare il vecchio indovino Tiresia, che si fa inconscio del protagonista, il quale campeggia al centro della scena come una sorprendente astronave atterrata. Le proiezioni diventano così realtà aumentata che esalta il valore degli attori, senza alterarli, né sostituirli, mostrano un eccellente uso della tecnica al servizio dell’arte e non viceversa.

Grandissima prova d’attore per Luca Lazzareschi, che regge da solo l’interpretazione di Edipo, Tiresia, Servo di Laio e Nunzio, eppure non schiaccia la bravissima Manuela Mandracchia, in una struggente Giocasta. Ottima la performance dell’intero cast e condivisa la scelta di ridurre il coro a 3 elementi dai 12 originali dell’opera, senza nulla perdere in forza evocativa.

L’intero allestimento si configura come un connubio di tecnologia e modernità, pur mantenendo una profonda fedeltà all’archetipo originale, ambientando l’opera nel mondo onirico evocato dall’arte di Magritte.

Tra surrealismo, inconscio e modernità, l’atmosfera è ulteriormente avvolta dalle musiche dell’israeliano Ran Bagno, che sottolineano quanto l’eroe greco sia anche il punto più incandescente di uno degli eterni conflitti dell’umanità, quello della lotta tra due culture, due saperi e, soprattutto, tra caducità e eternità.

Un’opera universale per affrontare la vita

L’opera mostra come l’essere umano, pur animato dal desiderio di comprendere e controllare la propria vita attraverso la logica e l’intelligenza, sia condannato a soccombere a una forza superiore e imprevedibile. Edipo incarna questo conflitto: convinto di poter sfuggire alla profezia che lo minaccia, decide di allontanarsi da Corinto, rinunciando alla sua identità e alla sua posizione per evitare la colpa. Ma il suo tentativo si rivela vano, e proprio nel cercare di evitare il disastro, finisce per compiere esattamente ciò che voleva scongiurare. La conoscenza, che inizialmente sembra essere il suo strumento di salvezza, si rivela fonte di rovina. L’eroe si ritrova a pagare un prezzo altissimo per colpe che ha commesso senza intenzione né consapevolezza, e che derivano da inganni e omissioni subiti sin dalla nascita. Quando la verità affiora, Edipo si punisce volontariamente accecandosi, in un gesto simbolico con cui rinuncia allo sguardo e alla conoscenza che lo hanno portato alla rovina. Edipo non è tanto un colpevole, quanto una vittima del fato, di cui persino gli dei non possono liberarsi. Questa tensione tra volontà e destino, ignoranza e verità, che rende il dramma di Sofocle eterno e universale.