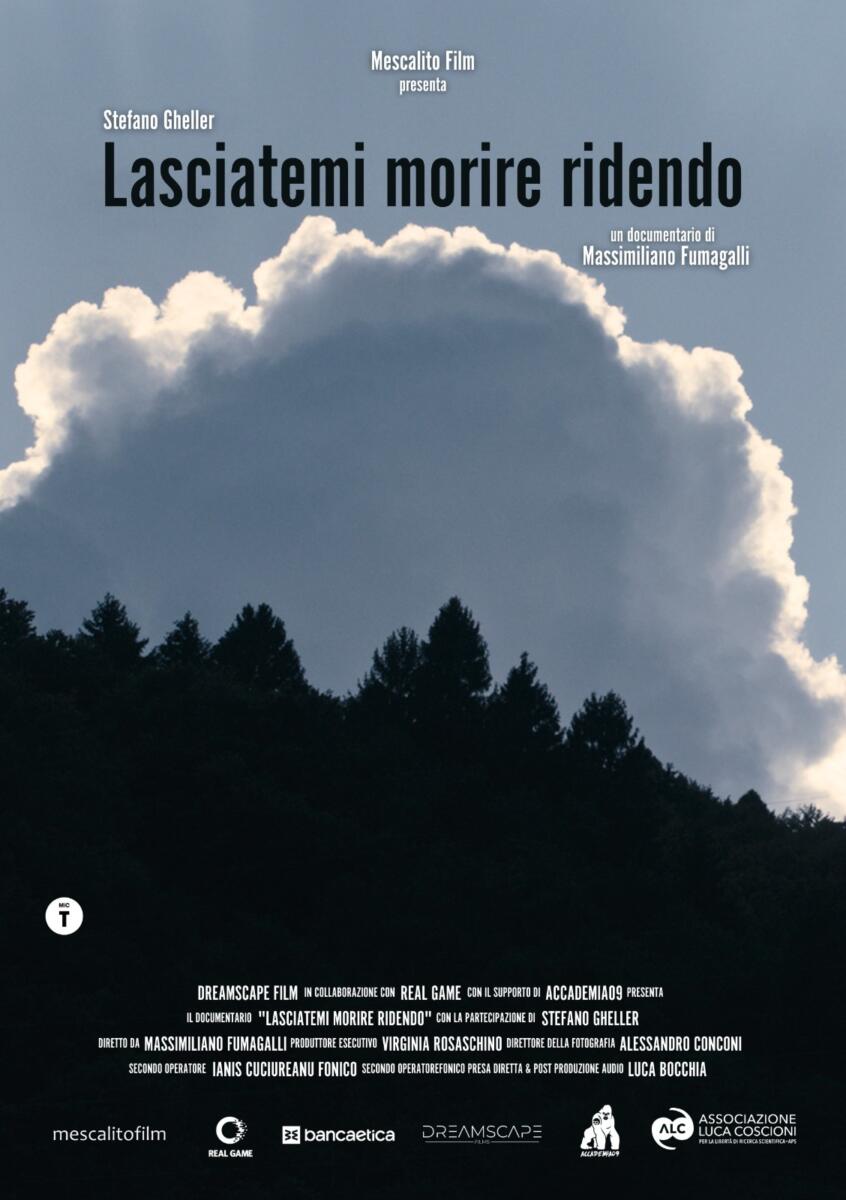

Il corpo, dice Foucault nella conferenza radiofonica Le corps utopique (1966), è il contrario dell’utopia: non è mai sotto un altro cielo. È il frammento di spazio dove il reale si fa irriducibile, quella topie impitoyable in cui tutto si decide. Nel film documentario di Massimiliano Fumagalli Lasciatemi morire ridendo, in uscita il 20 ottobre, questo frammento si chiama Stefano Gheller, seconda persona in Italia ad aver ottenuto il diritto al suicidio assistito, la prima in Veneto.

Fumagalli, ventiquattrenne regista milanese, ha conosciuto Stefano nel 2022. Doveva essere un film d’inchiesta, è diventata un’amicizia. Le sue immagini, girate con un piccolo gruppo di coetanei, restituiscono la quotidianità di un uomo che convive con la malattia ma non vi si arrende. Il film si apre con una scenetta che ne anticipa il tono dolceamaro: un video registrato da Stefano in piena quarantena, in cui chiede ad Alexa se può uscire a fare una passeggiata. “Ma dove cazzo vai handicappato che respiri a malapena e se prendi il coronavirus muori”, risponde la voce artificiale. È un’ironia crudele, ma anche un modo di disinnescare la paura: il film comincia così, con un paradosso che contiene già tutto.

Il “reale” di Stefano

La storia di Stefano non parla di morte, ma del reale; un reale che si traduce in implicazioni politiche e sociali. Racconta la materia viva di un corpo, il suo dolore e la sua volontà di non essere più ridotto a oggetto, ma di tornare a essere soggetto politico. Perché è lì, e in nessun “altro cielo”, che la libertà si esercita.

Ed è qui che la regia mostra la sua profondità. A più riprese la camera si alza verso il cielo, le nuvole, la scia di un aereo che passa proprio mentre si parla della possibilità di andare in Svizzera: non come commento o tesi, ma come sguardo oggettivo nel senso deleuziano. Non un occhio che giudica, ma che osserva, registra, lascia essere. Il cielo non è simbolo d’evasione, ma piano di realtà: lo spazio in cui l’immobilità di Stefano trova ancora un’estensione possibile, anche in senso politico. È lo sguardo “ottico e sonoro puro” di cui parlava Deleuze; la macchina che osserva senza mediazioni, che restituisce il reale nella sua verità.

Così il documentario intreccia le parole di Stefano, delle persone a lui più vicine, e perfino dei telegiornali che commentano la sua “battaglia”, spesso con quella distanza asettica che accompagna le questioni di bioetica. Fumagalli mostra senza commentare: lascia che siano i frammenti della comunicazione pubblica a rivelare la difficoltà collettiva di parlare di eutanasia senza slogan. Lasciatemi morire ridendo è anche questo: un film che interroga il linguaggio sociale della morte, la paura che la società ha di nominare il dolore e la fine.

La leggerezza

Eppure, dentro questo discorso, si apre uno spazio di leggerezza. Il montaggio passa dall’aereo in cielo a un modellino di legno, un giocattolo. Il titolo stesso nasce da un racconto che Stefano amava ricordare: durante la Seconda guerra mondiale, suo nonno e un commilitone vengono colpiti da una bomba. Dopo l’esplosione, il compagno ride. “Che hai da ridere?” gli chiede il nonno. “Lasciami morire ridendo, che non mi sento le gambe.” Stefano, colpito a sua volta dalla “bomba” della malattia, non sentiva più le gambe. Ma, come quel soldato, chiedeva di poter morire a modo suo.

In quella risata, che è insieme dolore e liberazione, si riconosce quella leggerezza che Calvino definiva “non superficialità, ma planare sulle cose dall’alto”. È notevole che questa idea di leggerezza nasca in Calvino dalla figura del complessissimo poeta medievale Guido Cavalcanti: non è una forma di comicità, ma una serietà tale, come quella del diritto alla morte dignitosa, da divenire leggera. È forse questa, nel film, la forma più alta di libertà.

Il regista lo dice chiaramente nelle sue note: “Stefano amava la vita, proprio per questo l’aveva rimessa in discussione.” Non un martire né un simbolo, ma un uomo che ha voluto mantenere il controllo del proprio destino. Il film evita la retorica dell’eroismo e quella opposta della pietà: mostra la normalità del dubbio, il desiderio di leggerezza che convive con la consapevolezza della fine.

Ci sono momenti di gioco, di ironia, persino di tenerezza: una gita sulle rive di un lago, un ponte attraversato con la famiglia, un bagno in mare reso possibile da una “carrozzina subacquea” fornita dalla Regione Veneto.

Cielo e acqua

Qui sta la forza cinematografica del documentario; io ruolo degli elementi. Il cielo e l’acqua si rispecchiano: sopra e sotto, due superfici di libertà. Nel riflesso del lago, o nel mare che accoglie la carrozzina di Stefano, la regia ritrova quella continuità tra corpo e mondo che la malattia sembrava interrompere. Il cielo riflette l’acqua, l’acqua il cielo: entrambi restituiscono movimento a ciò che il corpo sembrava aver perduto. Lo sguardo del film resta costantemente su quella soglia in cui il dolore e la grazia coincidono.

Che siano ventenni a filmare una storia così adulta è un aspetto da non sottovalutare. In un tempo in cui la politica discute di bioetica con toni da tribunale morale, un gruppo di giovani decide di avvicinarsi al tema con pudore e precisione. Fumagalli e la produttrice Virginia Rosaschino, entrambi formatisi all’Accademia 09 di Milano, costruiscono un film povero di mezzi ma ricco di sguardo, sostenuto da Banca Etica e dall’associazione Luca Coscioni. La loro generazione, abituata a vedere la vita e la morte filtrate dai social, riscopre qui la forza della presenza: la camera come testimone silenzioso, non come giudice. Non c’è compiacimento estetico né sentimentalismo. Solo il tentativo di restituire al corpo e alla parola di Stefano la loro verità.

Politica della morte

Lasciatemi morire ridendo è un film che non vuole convincere, ma accompagnare. Lo si potrebbe definire un “biopic civile”, ma è soprattutto un poema visivo sulla libertà. In fondo, la risata di Stefano è il suo ultimo atto politico: un modo di restare umano in un sistema che tende a spersonalizzare la sofferenza. Morire ridendo non è negare la tragedia, ma trasformarla in consapevolezza. Stefano, alla fine, sceglierà di non ricorrere al suicidio assistito. Decide di restare, di combattere fino all’ultimo. Morirà nel 2023, per complicazioni legate al Covid, ma dopo aver ottenuto ciò che chiedeva: il diritto di poter scegliere.

Quando, nell’ultima scena, il mare si apre davanti a lui e la sedia entra nell’acqua, il gesto appare semplice e assoluto: un ritorno al gioco, alla leggerezza, a quella forma di innocenza che precede la paura. In quel momento, il film tocca il suo punto più alto. Non è più un documentario sul fine vita, ma un atto di fiducia nella vita stessa – e nella libertà, che le sopravvive. E mentre scorrono i titoli di coda, torna la domanda foucaultiana: se il corpo è il luogo assoluto, che cosa accade quando il potere pretende di disporne fino alla fine? È lì che, direbbe Achille Mbembe, la biopolitica si rovescia in necropolitica: quando il potere si arroga il diritto non solo di governare la vita, ma di amministrare la morte. Il film di Fumagalli non risponde: osserva, e lascia che sia il cielo, quel cielo reale, non utopico, a custodire la libertà di chi se ne va ridendo.