I vaccini contro il cancro non sono un’idea nuova, ma solo negli ultimi anni stanno uscendo dall’ambito della ricerca pura per entrare nella conversazione clinica. Complice l’accelerazione dovuta alla tecnologia mRNA, l’oncologia sta ripensando a un concetto fondamentale: non esiste un’unica terapia che funzioni per tutti, ma esistono strumenti che possono rendere il sistema immunitario molto più capace di riconoscere ciò che prima ignorava.

Il primo equivoco da sciogliere è semplice: quando parliamo di “vaccino anticancro”, non parliamo di una sola cosa. Da una parte ci sono i vaccini preventivi, come l’anti-HPV e l’anti-HBV, che impediscono a virus molto diffusi di innescare tumori anni o decenni dopo l’infezione. Dall’altra parte stanno i vaccini terapeutici, che intervengono a malattia già presente, con un obiettivo ambizioso: addestrare le difese dell’organismo a riconoscere il tumore e a ricordarselo nel tempo.

L’immagine più efficace è questa: ogni tumore porta con sé una serie di “etichette”, molecole che lo distinguono più o meno chiaramente dalle cellule sane. Alcune sono generiche e condivise con tessuti normali; altre, chiamate neoantigeni, sono vere impronte digitali, frutto delle mutazioni uniche che quel tumore ha accumulato. Un vaccino terapeutico prova a presentare queste etichette al sistema immunitario come si farebbe con una foto segnaletica: più la foto è nitida, migliori sono le probabilità di riconoscere il bersaglio giusto.

Il modo in cui questa foto arriva alle cellule immunitarie dipende dalla piattaforma scelta. Ci sono vaccini a peptidi, molto stabili e relativamente semplici da produrre; quelli basati su mRNA o DNA, che forniscono alle cellule le istruzioni per produrre da sé il frammento necessario; quelli che si appoggiano alle cellule dendritiche, vere e proprie “insegnanti” del sistema immunitario; oppure virus modificati che consegnano l’antigene direttamente dove serve. Negli ultimi anni stanno emergendo anche i nano-vaccini, minuscole particelle capaci di trasportare antigene e stimolo immunitario in uno stesso pacchetto, facilitando una risposta più potente e duratura.

Tuttavia, parlare di vaccini come soluzione autonoma sarebbe una semplificazione pericolosa. Il tumore non è un nemico statico, ma un organismo complesso, capace di costruire attorno a sé un ambiente che spegne o disorienta le difese dell’ospite. Per questo i risultati più convincenti arrivano quando i vaccini vengono combinati con altre terapie: gli inibitori dei checkpoint immunitari, che liberano i linfociti T dal loro freno naturale; la radioterapia, che rendendo il tumore più “visibile” favorisce la risposta immunitaria; o le terapie cellulari avanzate come le CAR-T, che potrebbero beneficiare di un vaccino in grado di mantenerle attive e guidate nel tempo.

Ma cosa significa tutto questo per un paziente, oggi? Significa che la prevenzione tramite vaccini come HPV e HBV è già una realtà che salva vite. Significa che i vaccini terapeutici stanno entrando in una fase più matura: non ovunque, non per tutti, ma in contesti specifici — come il melanoma ad alto rischio — stanno mostrando un potenziale reale nel ridurre le recidive, soprattutto quando uniti a terapie immunologiche già consolidate.

Il futuro punta verso una direzione chiara: la personalizzazione. Questo richiede di analizzare il tumore in profondità, identificare i neoantigeni più promettenti, costruire un vaccino su misura e integrarlo in un percorso terapeutico che tenga conto dell’ambiente tumorale, della genetica e della storia clinica del paziente. È un processo complesso, che richiede tecnologie rapide, centri specializzati e un dialogo continuo tra ricercatori, clinici e bioinformatici.

La scienza dietro i vaccini terapeutici: come funzionano davvero

Per capire perché i vaccini anticancro rappresentino una rivoluzione silenziosa ma concreta, bisogna entrare nel cuore del loro funzionamento. Tutto parte da un fatto semplice: il sistema immunitario, da solo, spesso non vede il tumore. Lo considera “self”, parte del corpo. I vaccini provano a cambiare questa percezione.

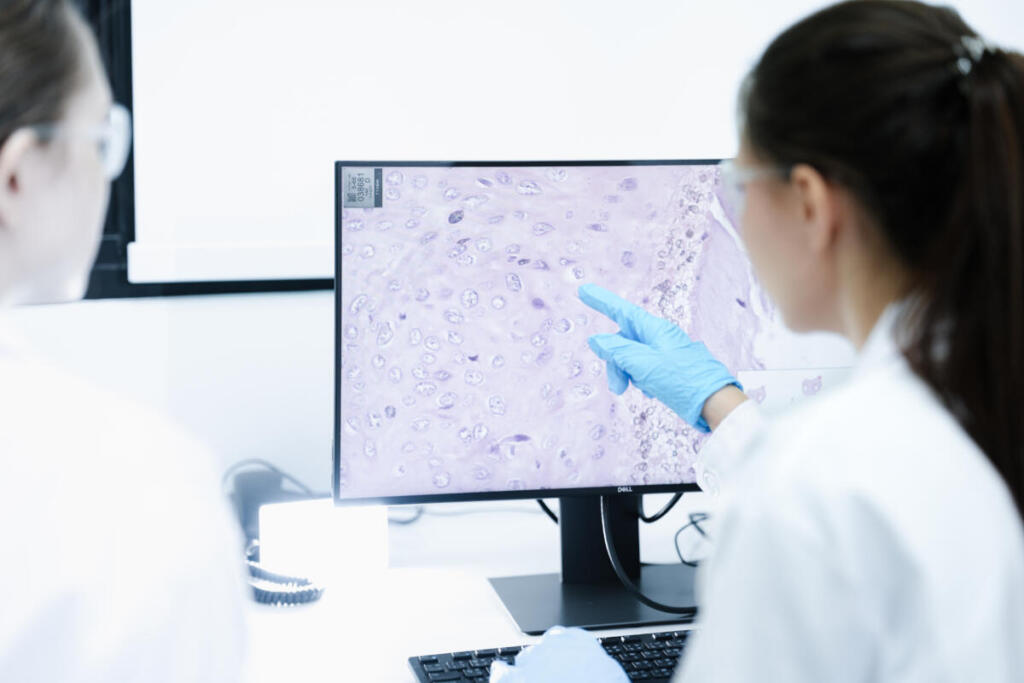

I vaccini terapeutici funzionano introducendo nell’organismo una versione sintetica, purificata o modificata degli antigeni presenti nel tumore. Una volta somministrati, questi elementi vengono catturati dalle cellule dendritiche — i “professori” del sistema immunitario — che li mostrano ai linfociti T come si mostrerebbe un volto ricercato. Se i linfociti riconoscono quel volto come estraneo, parte la risposta: proliferazione, attacco, memoria immunitaria.

La difficoltà è che non tutti gli antigeni sono uguali. Alcuni sono troppo simili a proteine sane; altri sono troppo pochi; altri ancora vengono nascosti dal tumore. La vera svolta degli ultimi anni è la capacità di identificare neoantigeni unici tramite tecnologie di sequenziamento avanzato, aprendo la strada a vaccini realmente personalizzati.

Il ruolo nascosto ma decisivo degli adiuvanti

Uno degli aspetti più affascinanti, e allo stesso tempo meno conosciuti, riguarda ciò che rende un vaccino veramente efficace. Il vaccino, da solo, è spesso insufficiente: ha bisogno di una scintilla, di un amplificatore che dica al sistema immunitario “questo è importante”. È il compito degli adiuvanti, attori silenziosi che potenziano in modo determinante la risposta immunitaria.

Alcuni adiuvanti parlano il linguaggio delle cellule dendritiche e ne risvegliano l’attenzione attraverso recettori di allerta. Gli agonisti dei TLR — come poly-ICLC (TLR3) o MPL (TLR4) — orientano la risposta verso un profilo Th1, quello tipico dell’immunità antitumorale, aumentando citochine e co-stimolazioni essenziali per l’attivazione dei linfociti T.

Altri usano una scorciatoia ancora più diretta: sono le citochine, come IL-12 e GM-CSF, che spingono i linfociti verso una proliferazione vigorosa. Funzionano bene, ma richiedono attenzione: sono potenti, e la potenza, in immunologia, va sempre dosata.

Infine, ci sono gli adiuvanti “ingegneristici”: sistemi lipidici, nanoparticelle, polimeri intelligenti che proteggono il vaccino, lo stabilizzano e lo accompagnano nei luoghi giusti, come i linfonodi. Liposomi, LNP, PLGA, particelle simil-virali: non sono dettagli tecnici, ma la logistica materiale che determina quanto e come il sistema immunitario “vedrà” l’antigene.

Le combinazioni: dove i vaccini tirano fuori tutto il loro potenziale

Anche con adiuvanti perfetti, i vaccini raramente bastano da soli. È quando iniziano a dialogare con altre terapie che il loro potenziale diventa evidente.

L’esempio più chiaro è l’incontro tra vaccini e inibitori dei checkpoint immunitari. I vaccini generano linfociti specifici per il tumore; gli anti-PD-1/PD-L1 rimuovono i freni che il tumore impone a quei linfociti. Gli ultimi studi lo mostrano senza esitazioni: nel melanoma ad alto rischio, la combinazione mRNA-4157 + pembrolizumab riduce del 44% il rischio di recidiva o morte rispetto alla sola immunoterapia.

Lo stesso vale per chemio e radioterapia. Lontano dall’idea passata che “uccidano l’immunità”, oggi sappiamo che possono rendere il tumore più visibile, liberare antigeni, ridurre cellule soppressive. La radioterapia, in particolare, può trasformare un tumore “freddo” in un tumore “caldo”, pronto a rispondere.

Il capitolo più visionario riguarda le CAR-T. Le CAR-T sono straordinarie, ma spesso brevi nella loro persistenza. Un vaccino potrebbe, in futuro, espanderle, nutrirle, mantenerle attive per mesi e ridurre il bisogno di infusioni massive. Le prime sperimentazioni puntano chiaramente in questa direzione.

Uno sguardo avanti

Non siamo all’alba di un vaccino universale contro il cancro, e forse non ci arriveremo mai. Ma siamo, con ogni evidenza, all’inizio di un nuovo modo di pensare l’oncologia: un modo in cui il sistema immunitario non è più spettatore, ma protagonista.

I vaccini — insieme ai loro adiuvanti, alle terapie combinate e alle nuove piattaforme tecnologiche — sono diventati strumenti capaci non solo di curare, ma di educare l’organismo.

Una rivoluzione lenta, sobria, ma in corso.

Una rivoluzione che, finalmente, permette di immaginare un futuro in cui il corpo stesso impara a riconoscere il tumore e, in alcuni casi, a prevenirne il ritorno.