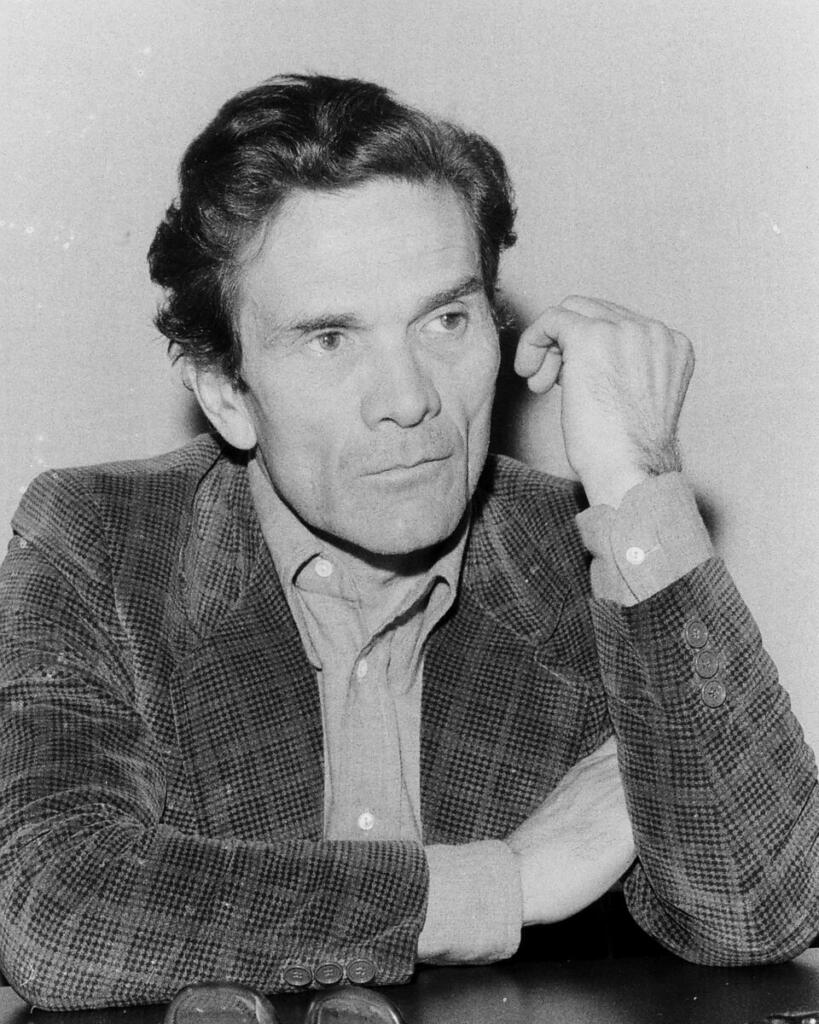

A mezzo secolo dalla notte di Ostia Pier Paolo Pasolini continua a essere un enigma per l’Italia. In vita scandalizzava con la parola e con il pensiero; dopo la morte con un delitto che il Paese non ha mai saputo accettare. “Provo un vero piacere nello scandalo”, scriveva nel 1962 sulla rivista Vie Nuove, “è la forma che la mia sincerità prende di fronte all’ipocrisia”. Non era una provocazione, ma un programma: fare della verità un atto di disobbedienza.

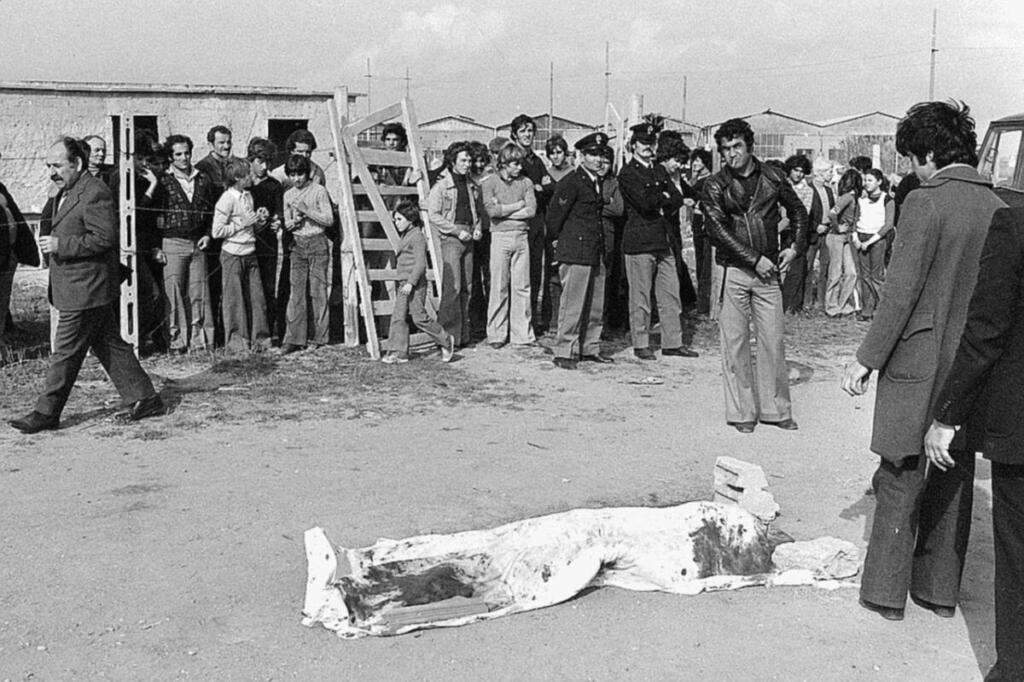

Oggi, però, lo scandalo Pasolini sembra dissolto nel mito. Ogni anniversario ripropone le stesse frasi, le stesse commemorazioni, come un rito svuotato di senso. La recente richiesta di riapertura delle indagini da parte dell’avvocato Stefano Maccioni, ha riportato l’attenzione sul caso, ma più come gesto simbolico che giudiziario. Da Le Monde a El País, la stampa internazionale parla de “la più lunga rimozione della Repubblica”. Quel che chiede Maccioni è che siano approfondite alcune piste di indagine trascurate, dal furto delle pellicole di Salò ai legami con ambienti criminali e neofascisti e, soprattutto, che sia allargato lo spettro delle comparazioni delle tracce di DNA trovate sulla scena del delitto. Quelle tracce furono già raffrontate con numerose persone tra 2010 e 2015, ma con esito negativo.

Il delitto Pasolini non è solo una ferita giudiziaria, ma un fatto politico e culturale. Ridurlo a una storia di violenza privata significa cancellare l’intellettuale che aveva previsto la mutazione antropologica dell’Italia: dal potere della Chiesa a quello dei consumi, dal mito contadino alla televisione, dal fascismo storico a quello pubblicitario. Le ultime analisi forensi rivelano tracce di più aggressori, tuttavia, nemmeno la scienza riesce a farsi ascoltare. Anche la scienza, di fronte a Pasolini, sembra restare sospesa nella nebbia del mito. “Riaprire le indagini sul caso Pasolini? Certo, ma in che direzione? – ci ha spiegato il giornalista investigativo Fabio Sanvitale – Diversi protagonisti di quella notte sono morti. Altre piste sono fumose e complottistiche, come quella che parte da ‘Petrolio’: esaminando il manoscritto ho dedotto proprio l’assenza di prove che Pasolini fosse a conoscenza di inconfessabili segreti. Potremmo andare sul DNA, isolato dalle ultime indagini dei Carabinieri. Dalle tracce biologiche sui reperti emergono 2 profili ignoti. Una traccia ematica mista sulla parte anteriore dei jeans del poeta; una traccia verosimilmente ematica di un altro ignoto sul maglione di Pelosi. Quindi abbiamo due profili ignoti, degli assassini, che peraltro non sono di nessuna delle persone sospettate fino a oggi. Potremmo allargare i confronti ad altre persone, ma chi? Si dovrebbe procedere con i membri della non ancora esistente (nel 1975) Banda della Magliana? Anni fa Nino Mancini mi disse: fosse stato per noi, un colpo in testa davanti casa e via. Altro che lasciare in vita Pelosi. E io, sinceramente, non posso dargli torto”.

Intanto, il mito viene conteso e riscritto. La sinistra lo canonizza, trasformandolo in un’icona innocua; la destra lo recupera come ribelle contro le élite, talvolta persino come “fascista eretico”. Entrambe lo svuotano della sua radicalità, adattandolo alle proprie narrazioni. Così Pasolini diventa ciò che aveva più temuto: un simbolo consensuale, parte del conformismo culturale che aveva denunciato.

Le mostre e le celebrazioni, come “Pasolini. Anatomia di un omicidio” a Bologna, provano a restituirgli complessità, ma spesso finiscono per cristallizzarlo nell’immagine del martire. Pasolini aveva previsto anche questo: la modernità, scriveva, non censura la verità, ma la trasforma in spettacolo. È il destino che lo ha inghiottito: l’eretico trasformato in icona, il profeta in merchandising, la denuncia in rituale.

Il vero mistero, allora, non è più chi lo uccise, ma perché l’Italia continua a usare la sua morte per non parlare di sé. La sua figura resta una lente puntata sulle nostre ipocrisie, l’impossibilità di sopportare chi dice la verità troppo presto. Nelle sue Lettere luterane scriveva che la funzione della cultura è “riconoscere la realtà per quello che è”, ma oggi quella realtà sembra dissolta nel mito. Eppure, proprio attraverso lo scandalo, Pasolini continua a vivere, fedele al suo imperativo più estremo: “Il poeta deve scandalizzare, deve essere eretico, deve dire no. Perché dire sì significa adattarsi, e adattarsi è la morte”.