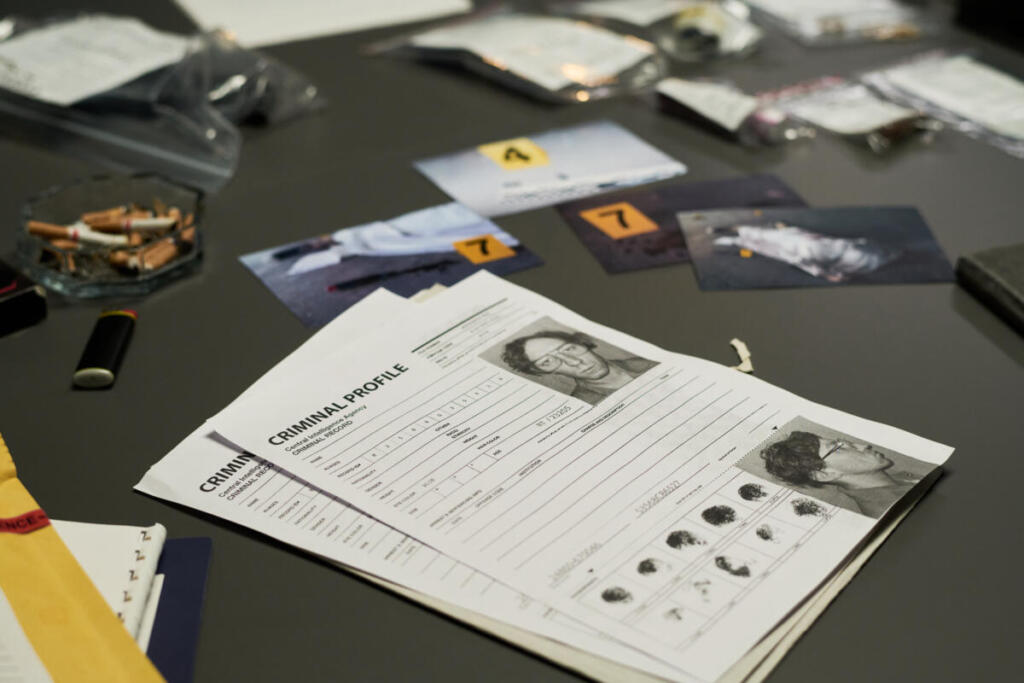

Podcast, serie TV, pagine social, forum. I casi di cronaca nera sono diventati il motore dell’intrattenimento moderno. Seguire un delitto, aggiornarsi sullo svolgimento delle indagini, scovare dietrologie o addirittura teorie complottiste è ormai un passatempo condiviso. Cene tra amici che si i trasformano in tribunali improvvisati, dove si discute di processi storici mediatici, si rivangano ombre irrisolte e ci si divide tra innocentisti e colpevolisti, sfoggiando le proprie abilità da avvocati da salotto. Il fascino della tragedia sembra stimolare una curiosità quasi irresistibile. Ma cosa succede quando la curiosità diventa ossessione? Quando l’empatia lascia spazio al voyeurismo? Secondo il criminologo Fabio Sanvitale il true crime racconta più di noi che dei criminali stessi: “Siamo attratti dalla cronaca nera, perché rappresenta un lato oscuro che in qualche modo sappiamo di avere, ma che pensiamo sempre si manifesti negli altri e non in noi. Vedere i delitti, seguirli, è in qualche modo tranquillizzante: sono successi altrove, non qui e non in casa nostra. Così possiamo scrutarli senza alcun rischio”.

Perchè siamo attratti dalla cronaca nera

C’è da considerare, poi, che la realtà molto spesso supera sempre la fantasia e di gran lunga. “Un delitto reale – spiega Sanvitale – è per l’appunto più vero, non ha quell’aria di finzione voluta, ci tocca da vicino nei personaggi, nei luoghi, che magari conosciamo o di cui abbiamo esperienza”. La curiosità si concentra quasi sempre sull’assassino, perché è vivo e imprevedibile: “Il pubblico è portato a cercare di comprendere il perché chi ha compiuto un certo delitto lo ha compiuto e il fatto che non possa coglierlo appieno non fa altro che aumentarne la fascinazione. D’altronde è quasi impossibile capirlo completamente. La vittima, invece, è meno interessante, spesso meno complicata da capire. Quello che ci fa paura è l’assassino, che è vivo e che potrebbe rifarlo. E allora vogliamo conoscerlo per evitarlo. Vogliamo essere anche sicuri che l’assassino sia diverso da noi, cioè di non poter essere, un giorno, assassini a nostra volta”.

Anche i social hanno la loro quota di responsabilità. ”Viviamo in un’epoca di ignoranza al potere – prosegue il criminologo -. Una volta si guardava con rispetto il professore. Lui sapeva, noi no. Oggi grazie ai social uno vale uno, cioè il mio parere tecnico vale come quello del mio meccanico e viceversa. Lo vediamo col calcio, lo abbiamo visto coi vaccini, lo vediamo con la criminologia. Quelli più ignoranti e presuntuosi si sentono esperti di tutto solo perché oggi hanno a disposizione molte più informazioni di ieri, come se le informazioni non andassero interpretate e come se bastasse quello che si trova in rete o in tv per sapere tutto”.

In questo i media giocano un ruolo fondamentale, arrivando a influenzare pesantemente l’opinione pubblica. “Per anni, ad esempio – dice Sanvitale -, è stata raccontata al pubblico la vicenda di Chico Forti in una sola direzione. Questo ha plasmato l’opinione pubblica portandola a credere che fosse innocente. Da un paio d’anni però c’è un vento colpevolista, più oggettivo, cui ho dato il mio contributo e ora diverse persone mi scrivono che hanno finalmente capito come sono andati i fatti”.

Dal caso Poggi al mercato del dolore

Il fatto più sconvolgente di questa deriva è stata la vendita online dell’autopsia di Chiara Poggi. Un atto che solleva non poche domande su quanto in basso si possa spingere l’animo umano a puro scopo di lucro, ma anche su come mai esista un mercato pronto ad accogliere una tale aberrazione. Per l’esperto

“c’è un limite per non passare dall’altra parte e questo limite però dipende da giornalisti ed editori. C’è un punto in cui le telecamere vanno spente e certe informazioni non vanno date. Non c’è bisogno di sapere tutto”.

E ancora:

“Quando si arriva a monetizzare la morte di una ragazza, significa che la linea tra curiosità e perversione è stata superata. Non è più ricerca della verità, è desiderio di possesso. La gente non vuole capire, vuole toccare il dolore, sentirlo suo. È un atto di cannibalismo psicologico, il bisogno di nutrirsi delle vite degli altri per esorcizzare la propria paura”.

Criminali come star, spettatori come giudici

Sanvitale denuncia anche il rischio che deriva dalla fascinazione per il true crime:

“C’è il pericolo di trasformare i criminali in vere e proprie ‘celebrità’ mediatiche e alcuni di loro, dotati di un ego molto forte, ci campano sopra con interviste e libri. C’è un momento in cui, anche qui, bisognerebbe fermarsi. È stato condannato, ha pagato, inutile cercarlo ancora”. E sull’effetto della narrazione sul pubblico: “Assistendo a un delitto risolto lo spettatore rafforza la convinzione che il mondo resti ordinato, che la giustizia alla fine prevalga. È una forma di rassicurazione. Ma il problema nasce quando questo bisogno di sicurezza si trasforma in dipendenza dal male. È allora che il dolore altrui smette di commuovere e inizia a intrattenere. Il true crime dà la sensazione, o l’illusione, di poter controllare la paura. La paura ci attrae fino a quando pensiamo di poterla dominare. Il true crime dà proprio questa sensazione”.

In ogni caso il fenomeno risponde a pulsioni antiche e profonde, ma il confine tra curiosità, conoscenza e spettacolarizzazione del dolore è sottile: “Serve un ruolo maggiore della criminologia – conclude Sanvitale -. Devono parlare i criminologi veri e non quelli da salotto”.